Balcone senza vista: il sentiero Wild&Abegg

Valle di Susa

13 giugno

In un baleno

Questa escursione percorre le montagne da cui arrivavano le operaie tessili della ditta Wild&Abegg, successivamente CVS (Cotonificio Valle Susa). Ho pertanto intitolato ai due questo percorso, anche se forse avrei dovuto in alternativa dedicarlo a Felice Riva, il distruttore della fabbrica, perché «dio sceglie sempre i peggiori»

Diario di viaggio

Questa escursione percorre le montagne da cui arrivavano le operaie tessili della ditta Wild&Abegg, successivamente CVS (Cotonificio Valle Susa). Nata nell’Ottocento per opera dei due industriali svizzeri, nel Novecento divenne la principale alternativa manifatturiera al settore automobilistico nella provincia di Torino.

La traversata parte dalle case operaie dell'ultimo stabilimento vallivo a essere inaugurato, quello di Sant'Antonino (1900), percorre le frazioni montane di Borgone, ove sorgeva il più antico (1880), e termina a Chianocco, dove sorgeva il terzo.

Dovendo dare un nome a un percorso senza cima, ho pertanto scelto di intitolarlo ai due, anche se forse avrei dovuto in alternativa dedicarlo a Felice Riva, il bancarottiere che affossò le fabbriche e scappò con la cassa, perché «dio sceglie sempre i peggiori», come ebbe a dire Branduardi durante un concerto a Libarna nel 2024.

In mezzo non trascura certo le numerose testimonianze della quasi defunta civiltà di montagna, dai vigneti terrazzati agli skilift artigianali, e dell'azione degli agenti naturali che hanno modellato il paesaggio fisico, in particolare l'acqua negli stati liquido e solido. Entrambe diventano ben presto il maggiore elemento di interesse, una volta lasciato il trafficato e rumoroso fondovalle.

I cotonifici valsusini

La storia industriale comincia nel 1880, quando i due soci svizzeri, come altri imprenditori europei venuti in Italia in seguito alla politica protezionista, che mirava a far sviluppare l’industria del Nord a discapito dell’agricoltura meridionale, individuarono a Borgone il sito adatto a costruire il primo stabilimento. Lì la Dora aveva la portata e la pendenza necessaria ad alimentare una turbina idroelettrica di potenza sufficiente. Allora non era ancora stata inventata la corrente alternata, che permette tramite l’alta tensione di portare lontano l’energia elettrica con dispersioni minime, per cui era indispensabile edificare industrie dove l’energia era disponibile, come in montagna, dove era presente sotto forma di potenziale idroelettrico e legna per alimentare le caldaie. Inoltre la ferrovia del Frejus offriva a portata di mano il più efficiente mezzo di trasporto terrestre dell’epoca. Le derivazioni dalla Dora furono osteggiate dai contadini, sia per la sottrazione di acqua nei tratti interessati, sia per la presenza fisica del canale, che frazionava i loro campi; si rivolsero all’ordine costituito, ma trovarono orecchie da mercante. Ubi maior, minor cessat, amava dire una mia professoressa quando si opponeva alle richieste degli allievi.

La produzione proseguì fino alla prima metà del Novecento con alterne vicende, legate sia alle crisi di sovrapproduzione del capitalismo, sia a eventi politici, come l’autarchia, che ridusse le importazioni di cotone a favore della canapa. Dopo la guerra vi fu una decisa ripresa connessa con la ricostruzione, fondata tuttavia anche su uno spietato sfruttamento della manodopera, a cui seguì una gravissima crisi a metà anni ‘50. Nel frattempo il gruppo era passato a un dinamico parvenu, Giulio Riva, che tramite alleanze matrimoniali aveva rapidamente scalato il mondo industriale lombardo del tempo, che morì prematuramente poco dopo, nel 1960, per le complicazioni di un’operazione di appendicite. Il figlio Felice, incapace e disinteressato a gestire la crisi, pensò bene di far fallire tutto dopo essere fuggito con la cassa in Libano, mandando sul lastrico migliaia di dipendenti e meritandosi pure una citazione pop ne Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano (“Chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo”). Grazie alla protezione che quel paese offriva ai finanzieri, scampò all’estradizione per la mite condanna in contumacia, poi estinta per prescrizioni, condoni e amnistie e potè così infine tornare in Italia da uomo libero, quando in Libano scoppiò la guerra. Analogamente la scamparono i suoi collaboratori e complici, già nel processo di primo grado, grazie a un’amnistia.

Il resto fa parte della storia della deindustrializzazione italiana, dovuta al fatto che la concorrenzialità sempre garantita dai salari più bassi dei rivali europei, venne scavalcata dai paesi emergenti: ancora oggi le imprese italiane si reggono principalmente su questo presupposto, piuttosto che sul cercare di innovare inventando prodotti irriproducibili. Fantomatici investimenti per ammodernare gli impianti, che già al tempo dei Riva erano obsolescenti, paiono solo un modo per fare profitti con le sovvenzioni, senza alcun progetto industriale. Una storia comune anche ad altri settori alpini, i cui stabilimenti industriali non erano mai il frutto di un’imprenditoria locale, ma sempre stabilimenti periferici di gruppi con il cuore produttivo altrove, che non non avevano alcun legame con il territorio né interesse a tenerlo vivo. Esiste un immaginario diffuso e fuorviante delle Alpi come santuario della natura, in parte alimentato dal marketing del turismo massificato, ma anche dagli stessi fruitori dei monti privi di conoscenze storiche e antropologiche. Invece furono le attività industriali a contrastare lo spopolamento e la loro perdita danneggia più la montagna della pianura, per la sua perifericità, che la marginalizza dai processi di terziarizzazione dell’economia. Purtroppo non sono riuscito a mettere mano su un'analisi demografica della zona, molto complessa in quanto intervennero sia migrazioni interne che esterne e mutamenti dei modelli di fecondità, in quanto una copia del libro si è lost in translation e la biblioteca che ha l'altra non ha mai risposto alla richiesta di appuntamento.

Gli stabilimenti ebbero un’importanza capitale soprattutto per le donne valsusine, che erano la maggioranza della manodopera: oltre che da un punto di vista puramente economico, offrendo uno sbocco lavorativo e prevenendo lo spopolamento della valle, almeno dei centri maggiori di fondovalle, mentre gli abitati agricoli dispersi furono comunque abbandonati. Grazie alla fonte di reddito supplementare all’agricoltura di montagna, anche da un punto di vista sociale, consentirono l’affrancamento dal ruolo domestico in cui le attività tradizionali le relegavano, anche in termini di relazioni. Peraltro il sistema decisamente paternalistico era presente tanto a casa quanto in fabbrica, dove le donne erano relegate alle mansioni peggio pagate e anche meno retribuite a parità di mansione, con i colleghi uomini interessati a mantenere il dislivello salariale anziché fare fronte comune contro il padronato.

Per la manovalanza femminile, costituita quasi sempre da giovani ragazze nubili, avviate al lavoro in età adolescenziale e destinate a dimettersi in seguito al matrimonio, furono istituiti convitti gestiti da religiose, che miravano a istruirle e fornire loro condizioni di vita decorose, ma anche a tenerle sotto controllo, in modo che non sviluppassero una coscienza critica e collettiva sulla loro condizione: infatti le testimoni al massimo la inquadrano in maniera personale, prendendo metafore dal loro retroterra contadino (“ ci hanno tirato il collo come galline”).

Le paghe erano molto basse: una neo assunta guadagnava 10 soldi al giorno, quando un chilo di pane ne costava 6. All’inizio si lavorava 6 giorni per 12 ore al giorno, sempre in piedi e senza fermarsi neppure per mangiare, sottoposte a una disciplina militaresca e spietata, tra nuvole di polvere, accanto a macchine rumorose e pericolose (lo stesso fondatore Augusto Abegg morirà per le conseguenze di un incidente in fabbrica), senza indennità di malattia, infortunio o ferie. Un po’ per volta le condizioni migliorarono a piccoli passi, in seguito a dure lotte. La mobilità verticale era limitata: al massimo le più brave potevano aspirare al ruolo di coordinamento di gruppi di novizie oppure ragazze con formazione professionale potevano assumere mansioni impiegatizie subordinate: gli istituti industriali in grado di formare manodopera specializzata erano vietati alle donne, per cui era loro impossibile entrare se non ai gradi dequalificati.

Il lavoro era assai gravoso (“a fine turno non si stava in piedi”, riferisce una operaia), ma i modelli familiari e religiosi imponevano che la donna si piegasse e rinnegasse ogni aspirazione personale in nome della sottomissione al padronato e alla famiglia, una strategia di sopravvivenza trasmessa di madre in figlia nella magra economia contadina e ratificata dalle istituzioni religiose. D'altronde persino le poche sindacalista restarono generalmente nubili, perché l'impegno loro richiesto annientava ogni spazio privato.

Tuttavia in alcuni casi il lavoro in fabbrica, diverso rispetto ai modelli tradizionali femminili della schiavitù domestica, generò una consapevolezza del proprio ruolo, almeno a livello personale e familiare, che le motivò ad affrancarsi dal nucleo originario e ad adottare modelli familiari nuovi, di tipo nucleare e con meno prole, non più necessaria alla conduzione dell'azienda agricola familiare. Queste aspirazioni dovettero pure scontrarsi con un’educazione sentimentale e affettiva ricolma di tabù e silenzi.

Viabilità, masche e altre pratiche disordinate

Arrivo a Sant’Antonino con il treno partito alle 5.45 da Porta Nuova, per lo più vuoto, mentre ben più numerosi sono i pendolari che sulle banchine attendono il treno per la città. La stazione si trova più o meno al centro dell’ampio fondovalle piatto, vicino alle case popolari dei vecchi stabilimenti industriali lungo la Dora, lontano dal nucleo storico, adagiato per contro sul cono di deiezione dell’inverso, lungo la medievale via di Francia.

Oltrepasso la ferrovia sulla passerella, che offre una buona vista verso monte sgombra di nubi, dove il Rocciamelone e il gruppo d’Ambin sono ancora abbondantemente innevati in seguito alle eccezionali precipitazioni primaverili, per costeggiare quindi gli impianti industriali, lungo una strada secondaria con rado traffico. Raggiungo uno stretto ponte sulla Dora, a senso unico alternato. Scattando una foto all’autostrada e al fiume attiro le ire mute di un automobilista, perché mi sporgo sulla carreggiata. Quando furono introdotte le automobili, negli Stati Uniti fu organizzata una possente campagna propagandistica per colpevolizzare i pedoni investiti e scacciarli dalla pubblica via, creando persino un intraducibile neologismo (jaywalking) per criminalizzare la passata normalità, ovvero il passeggio rilassato. La campagna ebbe un successo tale che oggi consideriamo ovvio che non si debba camminare in mezzo alla strada, così come che spesso sia del tutto assente uno spazio per farlo anche sul bordo, mentre le auto hanno il diritto di sfrecciare a una velocità tale da uccidere qualsiasi umano non motorizzato si frapponga di fronte a loro. Qualche decennio dopo in Italia, per la verità, non ci fu nemmeno bisogno di propaganda, la novità si impose con il silenzio consenso generale. Percepiamo persino come una minaccia da estirpare gli esseri non umani che ignari possono arrecare danno al guidatore allorché vengono ammazzati, facendo da ostacolo alla sua corsa, come alberate e grandi selvatici, quando basterebbe moderare la velocità per abbattere il rischio. Invece quelli che si fanno immolare senza protestare, come i ricci, i piccioni o le frotte di insetti spiaccicati sul parabrezza nelle sere estive, non non meritano alcun pensiero né rimorso.

Attraverso anche la ss. 24, dove il traffico è scarso per l’ora ancora troppo mattutina, per inoltrarmi tra villette. Ai loro margini, in un prato di erba alta delimitato dal primo rilievo dell’indiritto, ci sono i muri della romanica cappella di san Valeriano, restaurata ma vuota all’interno. Poco distante, su un dosso roccioso, ce n’è una omonima settecentesca. Il santo è uno dei tebei posticci, che sarebbe stato martirizzato nei dintorni, dopo essere giunto fin qui in un sol balzo da Cumiana, ai piedi delle montagne pinerolesi, dove lasciò le impronte delle ginocchia su una roccia. Il culto è legato alla presenza di una grotta dove sarebbe avvenuto il martirio, magari la cristianizzazione di un culto della natura precedente.

Al fondo del prato, il pendio fittamente rivestito di querce è risalito da un vecchio sentiero dalla lastricatura irregolare molto medievale, tra dimenticati terrazzamenti. A memoria seguo i cartelli per S. Ivol, credendo erroneamente che quelli per Gandoglio mi porteranno a evitare il Bal di Masche, per finire direttamente alle antenne. Me ne accorgo solo quando, dopo aver pianeggiato tra fitto pungitopo, il sentiero prende a scendere. Tornato sui miei passi, imbocco una stretta traccia tra l’erba alta con scarse fioriture, in ripida salita, sempre in un denso querceto.

Guadagno quel po’ di vista che mi consente di capire dove sia il Bal di Masche, grazie anche alla patriottica bandiera sulla sommità, ma individuare la vaga traccia non segnalata di accesso non è facile, per la folta vegetazione primaverile: le altre volte ero infatti venuto d’inverno, quando la visuale era più sgombra. In questo caso, la memoria non fa però cilecca e mi porta quasi subito sulla retta via. Il bal è un dosso montonato a picco sulla sottostante valle, ben individuabile dai dintorni, di ruvida roccia granitica, mi pare (il sito geologico della Città Metropolitana segnala come granito metamorfosato i vicini affioramenti, dove ci sono le palestre di arrampicata e la cava di macine da mulino presso Borgone), una magnifica testimonianza della forza abrasiva del ghiacciaio valsusino. Appunto non mancò di incuriosire anche i montanari, che lo interpretarono come singolarità, secondo gli schemi del pensiero magico.

Forma, posizione e panorama sono eccellenti, per cui è un vero peccato che non sia segnalato dal sentiero, ma raggiungibile solo da chi sa, come i rocciatori che vi hanno infisso gli spit per calarsi e arrampicare. Oggi vi trovo pure una vista fotogenica sull’imbocco della valle in controluce, tra nuvolette in via di dissolvimento, dopo i rovesci notturni, e la silhouette del Pirchiriano. Più turistica quella verso monte, illuminato in pieno senza foschia, con il bacio tra basse pendici di verde cupo già estivo, ma con la neve ancora sulle cime. Così vicino al fondovalle, il panorama sonoro non può che essere dominato dal brusio dell’autostrada.

Incredibilmente riesco a ritrovare anche al contrario l’incerta traccia nell’esplosione vegetazionale primaverile al primo tentativo, senza dover vagare tra le radure, alla ricerca del passaggio perduto. Salgo ripido, tra i vari bivi recentemente segnalati, costeggiando un cascinale dismesso molto panoramico, fino a bordeggiare dal basso il dosso con le antenne, ai cui piedi ci sono alcune case residenziali. Da una esce con qualche difficoltosa manovra di retormarcia un coupè BMV nero.

In base ai ricordi stavolta corretti, seguo la stradina, su cui si affaccia una casa dotata di agavi, lasciando sulla destra le indicazioni per Frassinere, fino a raggiungere Borella inferiore, dove coltivano castagne (ricordo in stagione di raccolta cartelli minatori affissi ai monumentali alberi). Qui mi innesto sulla mulattiera salita da Borgone Susa, dal fondo pregevolmente lastricato con pietre. In breve sono a Borella superiore, dove oggi c’è una radura in ripida pendenza con orti, alberi da frutto e un pilone votivo ben tenuto in cima. È l’ingresso in quelle che si chiamavano “Vigne del Rocco”, di cui oggi in questo punto non resta traccia, se non nei terrazzamenti abbandonati a monte. La radura consente uno sguardo su Villar Focchiardo, alla base del vallone del Gravio, dove nel Medioevo fu fondata la Certosa di Montebenedetto, che oggi si presenta coperto da una cupa vegetazione boschiva, da cui emerge in cima l’aguzza e nuda piramide del Rocciavrè, imbiancata da cospicui nevai residui.

Continuo a seguire la mulattiera lastricata e bordata di pietre a secco, cercando pure di fotografarla, ma l’esuberante vegetazione primaverile, nutrita dalle abbondanti piogge seguite a due anni incredibilmente siccitosi, rendono la scena eccessivamente confusa. Le torrenziali piogge hanno lasciato sul terreno pure depositi di terriccio e rametti. Dopo un tornante in ambiente roccioso e arbustivo, la mulattiera si immerge nuovamente nel bosco termofilo con querce e castagni. In salita costante, giungo ad altri terrazzamenti e, presso un bivio, a un pilone con dipinto il Battista sul lato della nicchia interna, quello meglio conservato e ancora riconoscibile. Entro quindi in un gruppo di edifici rurali chiamato Fiacet, dove vi erano vigneti ancora fino agli Anni Ottanta del Novecento, di cui sono ancora conservati i pali, sommersi da un’aggrovigliata vegetazione di rampicanti. Sull’uscio di un edificio, che ha un balcone in cemento, sono appesi dei cerchi da botte, mentre all’interno ci sono damigiane che odorano di cantina e un torchio.

La viticoltura è attestata in valle sin dal Medioevo, per servire le numerose abbazie, ma anche per l’esportazione transalpina. Il Casalis nel 1834 scrive che sui colli sopra Borgone prosperano i vigneti, ma non dà informazioni sulla qualità delle uve impiegate o del vino ottenuto, forse perché non giungeva a Torino. In effetti una guida degli anni ’80 del Novecento parla di produzione per l’autoconsumo, con uso sia di vitigni alpini come la neiretta cuneese (o nebbiolo), l’avanà, ma anche di collina come il barbera. Questi sono ancora coltivati poco sopra Borgone, non lontano dal Bal di Masche, in una zona raggiunta dalla strada. Tuttavia i vini valsusini non sono riusciti a fare il salto verso la viticoltura contemporanea, riuscito invece ai vini alpini della Valle d’Aosta o della Valtellina, ma anche al Ramie della ben più piovosa val Germanasca. Rispetto ai vitigni collinari, si adoperano piante più basse, per proteggerle dal forte vento che spira di frequente in valle, oltre che dalle quotidiane brezze a regime diurno.

In una casa della parte alta è invece stato ricavato un eremo alcoolico e onanista. Ci trovo infatti, oltre a un letto con coperta di pelliccia e dei poster, la solita bottiglia di Jack Daniels piena di ragnatele e delle riviste porno, queste invece rinnovate a ogni visita: una volta c’erano riviste di uomini, stavolta Le Ore, celebre opuscolo che andava per la maggiore quando ero adolescente nel millennio defunto, i PC erano roba da ufficio, senza interfaccia grafica e pochi kB di memoria e internet e il jpeg non esistevano, per cui non si poteva ottenere tutto questo materiale direttamente sul proprio schermo, se non alle 2 di notte sulle TV locali con risoluzione VGA. La copertina della rivista mostra una ragazza che certo non si usurava in filanda, ma pure un titolo senza foto che richiama i rapporti disordinati non votati alla procreazione.

Al termine delle case mi fermo un attimo a bere e rifocillarmi, molestato da una zanzara tigre.

Altri culti montani

La salita prosegue lungamente per una zona anche abbastanza rocciosa, sempre di bosco, dove in un giorno più fortunato vidi due cervi. Castagni e pini silvestri sostituiscono a poco a poco le querce. Sbuco sulla strada per Vianaudo presso un pilone con vista verso la valle. Sotto un sole forte mi tocca seguirla, perché qui il sentiero è abbandonato. Con un paio di tornanti, raggiungo la pochissimo marcata dorsale tra la valle principale e il vallone del Gravio, omonimo di quello dell’abbazia; credo che il nome condivida l’etimologia di gravera, il letto sassoso dei corsi d’acqua. Qui il paesaggio cambia bruscamente: dal ripido pendio boscoso, mi affaccio su un dosso erboso, dove pascolano delle vacche, delimitato a monte sugli arrotondati dossi di erba delle punte Grifone e Sbaron, quest’ultima meta assai affollata, sia d’estate che con la neve. Purtroppo sulle loro pendici i sentieri sono pochissimo curati e stanno sparendo. Sul cono di deiezione vallivo a Condove il vallone è invece celebre per una vasta e frequentatissima area attrezzata, che ha pure l’attrazione di una cascata ampiamente instagrammata.

Il sentiero prosegue salendo gradualmente sulla pochissimo marcata costa che delimita il vallone, per boschi misti che si fanno sempre più montani nella composizione. A volte costeggio il muro che delimitava i prati da pascolo e quelli che erano coltivi di segale e patate dal bosco, a volte seguo una traccia molto marcata ma pure stretta tra l’erba lussureggiante. Probabilmente un capriolo si dilegua precipitosamente al mio approssimarsi, senza farsi vedere. I cartelli danno tempi di cammino per gli escursionisti e distanze per i ciclisti, che nei festivi sono molto numerosi e assatanati. Con la folta vegetazione che c’è ora credo che avrebbero dei problemi a capire dove andare, se la prendono troppo di slancio.

Poco prima di giungere alla cappella di Prarotto, passo accanto alla stazione di arrivo di uno skilift abbandonato. Un cartello rievoca con nostalgia gli anni dai ‘60 ai primi ’80, quando fu in funzione, dopo essere stato recuperato dal macero e restaurato da un appassionato locale. Si fecero pure gare e una fiaccolata di Capodanno, fino a quando il cambiamento climatico fece diradare drasticamente la neve, su questo pendio solatio a nemmeno 1400 m di quota.

A un escursionista urbano che arriva qui in treno, va al lavoro in bici e fa la spesa a piedi, il puzzolente e fumante motore diesel EURO -1 che lo alimentava, lo stesso ammasso di meccanica sferragliante, il parcheggio dove ammassavano le auto gli sciatori paiono un’invasione del modello di sviluppo che ha devastato la pianura, trasformandola in una specie di unica grande città. Invece ai montanari ricorda un’opportunità perduta di invertire il processo di spopolamento, proseguito invece inarrestabile fino alle solitudini attuali, nelle quali la festa annuale della cappella va quasi deserta. Raramente i montanari sono stati in grado di esprimere una cultura alternativa ai modelli attrattivi e colonizzatori del piano, come invece auspicava l’abbé Gorret, quando scriveva che «un viaggiatore che parte per la montagna lo fa perché cerca la montagna, e credo che rimarrebbe assai contrariato se vi ritrovasse la città che ha appena lasciato» (l’abbé era molto idealista sui viaggiatori, peraltro).

Una cosa che invece accomuna molti escursionisti urbani e i montanari è l’orrore per l’avanzamento del bosco selvaggio e delle sue creature a discapito delle terre addomesticate. Da Gilgamesh in poi, dalla sua missione per uccidere il guardiano dei cedri, metafora del disboscamento, la cultura mediterranea si è sempre posta in opposizione al bosco, in maniera organica nonostante tutti i cambi di regime e culture che si sono succeduti nei millenni trascorsi.

Giungo alla cappella di Prarotto, posta su un dosso dove il margine del vallone del Gravio piega a nord e s’impenna verso la testata. Da qui parte il sentiero per Rocca Patanua e punta Lunella, la prima meta di grande richiamo, la seconda riservata ai camminatori più motivati, tutto per dorsale: vi sono infatti delle auto parcheggiate, nonostante il giorno feriale. Apparentemente nessuno pensa a scendere per una via diversa da quella di salita. La cappella è dedicata alla Madonna della Neve, classica festività agricola legata alla necessità di acqua al culmine della stagione secca estiva. Ha un porticato con panche di pietra, ma lucchettato, per cui mi accomodo sul bordo lastricato lungo il muro perimetrale. Gode di un buon panorama, oltre che sulle già citate cime, anche sulla bassa valle e la pianura.

Avendo fatto colazione alle 4, alle 11 consumo la prima metà del pranzo, a base del solito connubio tra cereali, leguminose e verdure. All’ombra l’aria è molto frizzante, tanto che sono incerto se copririmi, ma poi mi scaldo facendo due passi al sole per esplorare i dintorni. Mentre prendo appunti, un picchio rosso si mette a saltellare tra i rami dei pini silvestri di fronte a me, prima di dileguarsi celermente.

In fase di ideazione, avevo pensato di proseguire ancora in salita lungo la dorsale, per poi imboccare un vecchio sentiero quasi scomparso in quota fino all’alpe Colone, e scendere infine lungo il Prebec fino alla stazione di Bussoleno. La conclusione sarà la stessa, ma stamattina sono sceso a più miti consigli e decido pertanto di tagliare il pendio a questa quota, dove sono numerosi gli insediamenti permanenti ancora tenuti o abbandonati. Già così l’escursione sarà abbastanza lunga, ma il dislivello resterà su valori moderati. Il sistema di sentieri che li congiunge in decenni passati è stato segnalato con cartelli di legno e chiamato “Sentiero balcone”, una definizione che piace molto in questa valle, per cui è usata pervasivamente in ogni dove. In questo caso, si tratta di sentieri di collegamento in quota, spesso costruiti come sottile linea tra ripidi pendii terrazzati, per sottrarre meno terreno possibile ai coltivi.

Scendo per la strada, delimitata a monte da un muro di cemento con fori per lasciar passare l’acqua ed evitare carichi eccessivi in caso di terreno fradicio. In passato si otteneva lo stesso vantaggio edificandoli a secco, ma questa tecnica richiede molta manutenzione a ogni pioggia, per cui non è più attuabile, venuta meno l’abbondante manodopera a costo zero. A Maffiotto due escursionisti anziani pranzano accanto a una fonte. La zona attorno al termine della strada, adornata da sagome di animali, è generalmente restaurata, mentre attorno c’è una corona di vecchi edifici abbandonati, tra cui un’osteria.

Oltre il cimitero, il sentiero prosegue in quota, dopo aver lasciato una diramazione scendere a valle, dapprima sui terrazzi dismessi colonizzati da frassini, quindi nel bosco più vetusto di faggi e successivamente di pini silvestri. I segnavia non abbondano, ma qualche cartello destinato alle MTB mi guida, peraltro in tratti con fondo molto irregolare, che in salita richiederebbe loro sforzi considerevoli. A una strada, lascio da parte Bigiardi e, oltre un avvallamento ombroso con rio trovo una frazione opportunamente chiamata Comba, che ha fatto ancora in tempo a conoscere l’illuminazione pubblica. All’uscita sono conservate le lose verticali, che impedivano al bestiame minuto di invadere i coltivi, quindi si ripete la successione boschiva. Nella faggeta mesofila sono presenti delle betulle, specie eliofila, che suggerisce passati tagli a raso per produrre carbone, come mi indica una piazzola annerita. Oltre l’esposizione muta repentinamente e mi trovo in mezzo a un bosco termofilo di querce, tigli, ciliegi e noccioli d’invasione.

Un cartello a Comba indicava 20 minuti per la Madonna della Neve, ma è una menzogna, perché sono invece corretti i 35 per la contigua Seinardi di un altro. La chiesetta, dedicata anche stavolta al culto dell’acqua, che pertanto doveva essere necessario al culmine della stagione secca estiva, su questo versante assolato, fu intonacata e ridipinta nel 1945. La frazione ha qualche edificio in piedi, ma paiono tutti disabitati. Prima di Combette incrocio due giovani saraceni con birre in saccoccia. La frazione è ben tenuta, ma deserta. Mi dirigo quindi verso la gravera di una rio, che passo su un utile ponticello di legno, data l’abbondanza di acqua, per poi errare tra sassi e alberelli, seguendo i segnavia. Mi allontano in quota e, a un bivio, non seguo il sentiero per i pedoni, ma quello delle MTB, perché mi porterà ai piedi di Pavaglione anziché a monte e potrò così attraversarlo tutto per imboccare il prosieguo. Raggiungo la frazione per un bosco con grandi castagni.

Qui qualche abitante c’è, tra cui una quarantenne che esce da una casa con un bel roseto con sigaretta in bocca e attrezzi da lavoro in mano, scoraggiandomi dal fotografare i fiori. Ci sono poi pratini all’inglese, una casa provvista di nani, un’altra di bandiera basca, da cui giungono voci. Altre di ragazzi arrivano da un pergolato. La cappella, con affreschi di un vescovo martire, che potrebbe essere sant’Apollinare, e una santa con calice e teschio, che non so identificare, all’interno è adoperata come deposito. In assenza di aree comunitarie, mi siedo su dei gradini all’ombra ora tiepida a mangiare la seconda parte del pranzo, mentre un vecchio piccolo cane gironzola, ma non ama farsi coccolare (purtroppo non ho cibo adatto ai cani) e un gattino sta su un balcone.

Ultima tornata di agenti cosmici

Risalgo in paese fino in cima, passando accanto a un gruppo di muratori intenti a ristrutturare una casa. La posizione solatia ha permesso a questa frazione di essere impiegata come luogo di vacanza e essere completamente ristrutturata. Imbocco una pista sterrata senza segnalazioni, diretta nella direzione ovest che mantengo dal mattino. Transita per prati solatii, che mi suggeriscono di indossare il cappellino. È molto panoramica (su una panca un ciclista è fermo in contemplazione), con vista sul vallone del Prebec dinnanzi a me, con le sue formazioni erosive che vedrò da vicino. In alto ammiro invece la Gran Gorgia, una immensa incisione nel terreno morenico, larga 150 e lunga 700, con pendenza superiore al 50% (qui tutto il pendio dai quasi 3000 m della cresta ai 400 del fondovalle precipita a ritmo forsennato).

Arrivo alla frazione abbandonata di Margrit, su un terrazzo morenico, dove mi arrampico in cima ai prati, seguendo i segnavia fuori sentiero, per ammirare un fungo di terra chiamato chouqué, ovvero campanile, una comune forma di erosione del terreno morenico, non di rado attrazione turistica a pagamento. Emerge da un ripido pendio che sprofonda verso il torrente e mostra molto bene il terreno morenico privo di selezione, in cui sono mischiati a casaccio detriti fini e blocchi di pietra massicci. Purtroppo oggi si trova nel fitto bosco di pini silvestri, per cui non riesco neppure a scattargli una foto in cui la sua forma sia riconoscibile nel folto dei rami, nonostante le nuvole vadano e vengano e mi offrano ogni possibile combinazione di luce. Nelle foto di fine Novecento emerge più nettamente dalla vegetazione, in quanto gli alberi erano più giovani, essendo il frutto di rimboschimenti di quel secolo.

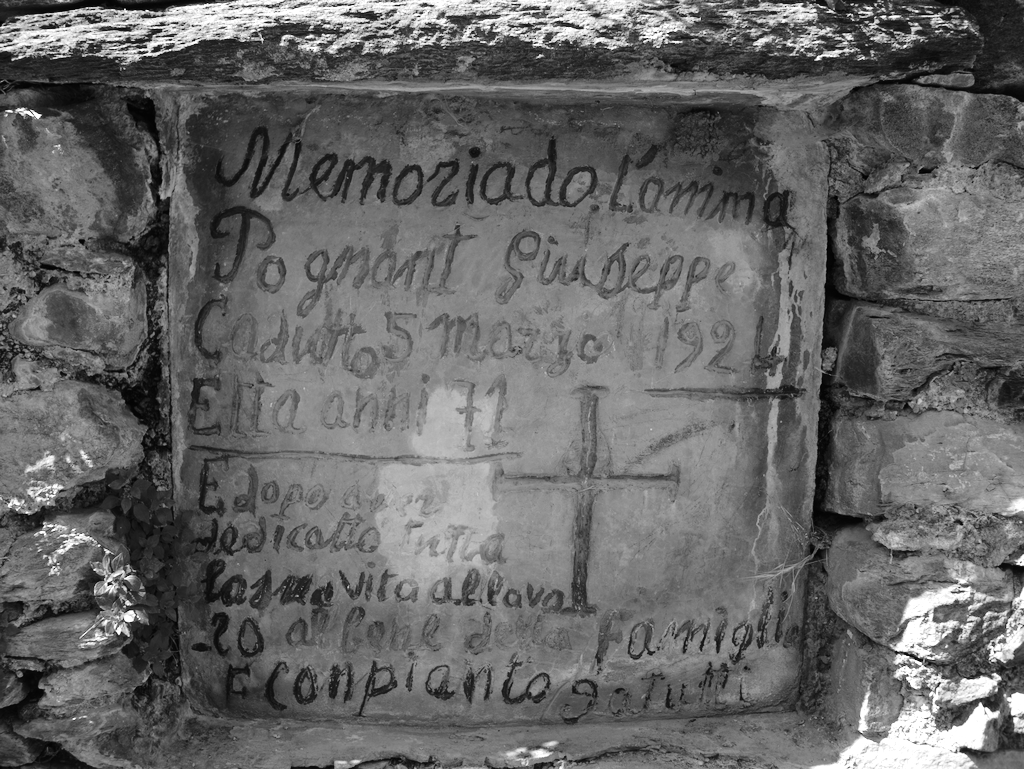

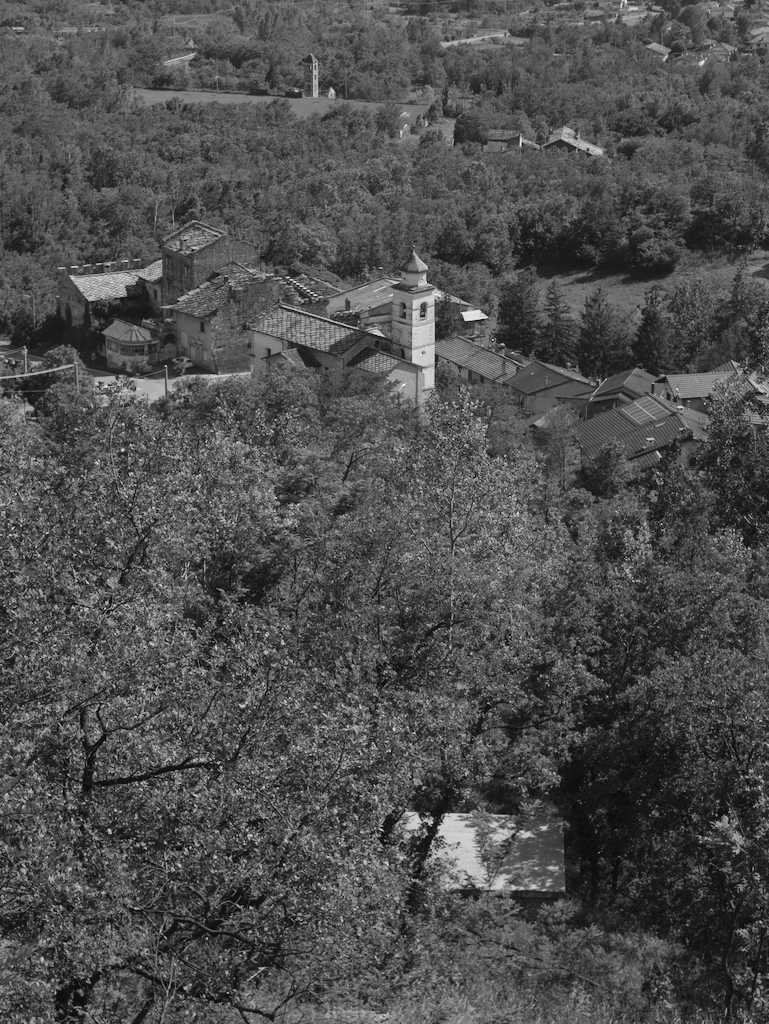

Scendo per sterrata a Combette e di lì al rio Prebec, che oltrepasso su un ponte di legno. Nell’ombra del bosco, gradevolmente fresca ma non più fredda come a Prarotto, risalgo fino a una strada asfaltata, che seguo in discesa. Passo accanto a una manciata di case, dove mi colpisce una targa scritta a mano in ricordo di un montanaro. Incrociando una Panda della Protezione Civile, scendo fino a vedere dall’alto dei calanchi immersi in un fitto querceto, da cui spuntano solo le sommità aguzze delle forme erosive. Sono a Molè, la frazione che più di tutte oggi mi colpisce per l’amore con cui è curata. Anche qui c’erano vigneti, che si spingevano fin sotto Pavaglione, ma stavolta il Casalis neppure li cita; tra l’altro grazie a una resistenza attribuita ai terreni alluvionali scamparono alla filossera, permettendo la sopravvivenza di vitigni altrove scomparsi.

Attraversate le case, scendo per la vecchia mulattiera nel fitto bosco, dirigendomi verso l’orrido di Chianocco, scavato dal Prebec, ma senza ancora riuscire a vederlo. Lambisco qualche volta la strada per Molè e la seguo, fino ad affacciarmi su un tratto panoramico con pilone votivo a segnalarlo, dopo una panchina presso una fontana, su cui sono seduti due adolescenti saliti in moto da cross. Dal pilone ho la prima visione, laterale, dello stretto orrido, con i campanili di Chianocco che spuntano a valle.

Probabilmente il sentiero storico tra Molè e Chianocco continuava dove ora corre la strada, mentre io proseguo per una ripida traccia segnalata nel fitto bosco, immagino costruita all’uopo. Confluisco su una pista, dove trovo un’indicazione per il fondo dell’orrido. Scendo e mi trovo racchiuso in una profonda conca ricolma di detriti e rada vegetazione, sbarrata a valle da una diga di cemento nel punto più stretto della gola. Questo sbarramento fu edificato per porre un argine alle periodiche alluvioni del Prebec, che, dilavando l’incoerente terreno morenico, devastava con detriti il paese sottostante. Lo stesso vale per i rimboschimenti citati poco sopra e le briglie costruite lungo tutto il suo corso, per attenuare la pendenza e favorire il deposito. L’ultima alluvione catastrofica risale al 1957, proprio in questo periodo dell’anno, ma solo dall’Ottocento ne sono state registrate 18. A causa di questi depositi lasciati dalle alluvioni, i campi di Chianocco erano poco fertili.

Ho un vago ricordo di essermi calato un quarto di secolo fa giù dalla diga per una scala alla marinara, di cui oggi non vedo traccia, ma che compare nelle foto tardo novecentesche. È però possibile risalire l’orrido per mezzo di una ferrata. Resto un po’ ad ammirare il volo dei corvi imperiali e i loro versi gracchianti e aggraziati, prima di fare merenda al rombo del torrente, con un tè delle cinque speziato e i biscotti integrali avanzati.

Tornato sui miei passi, riprendo il sentiero di discesa, che quasi subito offre un balcone sull’orrido, prima di sprofondare nuovamente nel bosco. Purtroppo da questo versante non è possibile ammirare la piccola stazione del leccio, una quercia sempreverde della macchia mediterranea, relitta di epoche più calde (pare addirittura da prima delle glaciazioni e non da periodi miti successivi, come l’Età del Bronzo e romana), e sopravvissuta in qualche modo, una delle ragioni per cui quest’area è protetta. Beneficerà senz’altro del riscaldamento in corso, come stanno facendo molti alberi alpini. Peraltro non è la stagione migliore per osservarli, perché il loro verde si confonde con quello delle roverelle, mentre si distingue nettamente in inverno. Arrivo all’accesso inferiore dell’orrido e della ferrata, che sono vietati da un’ordinanza motivata da ragioni misteriose legate a un qualche pericolo ancora da rimuovere, essendo stato asportato il foglio con le spiegazioni. Una rete metallica, sfondata in basso e attraversabile strisciando a terra senza zaino, delimita la galleria di accesso per sancire fisicamente il divieto.

Scendo nella parte terminale dell’orrido, nel fitto bosco, dove il torrente arriva con una cascata. Raggiungo il centro di Chianocco, da cui con la cartina cerco la via per il vecchio campanile della chiesa abbandonata, che ho visto dall’alto e voglio raggiungere, ma è tagliato via dal percorso indicato per la stazione di Bussoleno. Non lontano c’è pure una casaforte ben conservata, mentre della chiesa sono rimasti solo i muri perimetrali e l’accesso è bloccato da un cancello con lucchetto. Per antiche piste nel bosco raggiungo una strada secondaria a basso traffico, di quelle che nel torinese sono definite ciclostrade, perché consigliate ai ciclisti con segnaletica apposita.

Proseguo distratto dal cellulare, con il quale tento di capire quale sia il primo treno, scoprendo con disappunto che il più comodo e rapido è stato soppresso. Non mi resta che attendere il successivo, che per di più giunge in stazione di arrivo pochi minuti dopo la partenza dell’autobus per casa, costringendomi a una seconda attesa: così, sebbene sia arrivato in paese alle 18.30, non sarò a casa che alle 21. Nel frattempo vado ad annotare gli ultimi appunti in un bar elegante sotto i portici del centro, scansando invece quello della stazione, perché non ho voglia di socializzare con gli alcolisti che ingombrano l’ingresso.

Per approfondire

- W. Bätzing, Le Alpi. Una regione unica al centro d'Europa, Torino 2005

- G. Casalis, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino 1833-1856

- Gruppo Ricerche Cultura Montana, L'orrido di Chianocco, Torino 1985

- Gruppo Ricerche Cultura Montana, Escursioni in valle di Susa. Bassa valle e val Cenischia, Milano 1986

- M. T. Pocchiola Viter, Cotonifici... a rotoli : la parabola dei cotonifici Valle Susa : memorie, donne e lavoro nelle valli torinesi nel Novecento, Torino 2002

- S. Sacco, CVS, Cotonificio Valle Susa : la storia centenaria di un complesso industriale fondato dagli imprenditori svizzeri Wild e Abegg, Borgone Susa 2018

- G. Casalis, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il Re di Sardegna, Torino 1833-1856

Galleria fotografica