Cima di Pienasea 3128 m

Val Varaita

9 agosto

In un baleno

Il 9 agosto 2025 mio padre avrebbe compiuto 90 anni.

Per rimcordarlo decido di rimandare la programmata scoperta di un vallone nuovo e di ripetere invece l’ultima escursione lunga che feci in sua compagnia

Diario di viaggio

Oggi mio padre avrebbe compiuto 90 anni.

Per ricordarlo decido di rimandare la programmata scoperta di un vallone nuovo e di ripetere invece l’ultima escursione lunga che feci in sua compagnia, proprio il giorno di un suo compleanno durante un soggiorno estivo, prima che la demenza senile giorno dopo giorno facesse svanire il suo corpo e la sua mente dal mondo dei vivi.

L’escursione è l’anello della cima di Pienasea da Pontechianale, con salita dal vallone di Fiutrusa e discesa dal quello dell’Antolina. In basso si percorrono le vie dei pastori dirette agli alpeggi, in alto sentieri militari tracciati durante il periodo fascista. Alla base della cresta sud della cima, al colle del Lupo, fu infatti edificata una casermetta in cemento delle Guardia alla Frontiera, che faceva parte del complesso di opere difensive ideate negli Anni ’30 del Novecento e conosciute come Vallo Alpino. La G.a.F. era un corpo militare creato sempre in quel periodo, che aveva il compito di presidiare le opere di difesa, per fornire un primo fronte di resistenza a un’invasione, lasciando il tempo alle truppe alpine e alla fanteria, dislocate nelle retrovie, di manovrare in vista dello scontro con il nemico. Allo scoppio della guerra si dovette riprogettare in fretta e furia tutto l’assetto in chiave offensiva, per consentire l’aggressione alla Francia, decisa con il fiato sul collo della Blitzkrieg tedesca, che minacciava di completare l’opera senza contributo italiano.

Il controllo imposto al confine non fu molto apprezzato dai montanari cuneesi, da lungo tempo abituati a varcarlo senza preoccuparsi di adempimenti burocratici, per un destino di stagionali o di emigrati definitivi in un paese già modernizzato e sviluppato, in grado di offrire molte più opportunità economiche e stile di vita più secolare dell’Italia ancora in gran parte agricola («la Francia è il paradiso della pancia», sintetizzavano), e con il cui meridione condividevano la lingua e la cultura occitane.

In occasione del conflitto, poi, la popolazione da Casteldelfino in su fu fatta sfollare, per la maggior parte a piedi, quindi senza poter portare con sé i propri beni mobili, fino a Costigliole, dove fu caricata su treni diretti nel Monferrato, e si trovò costretta a dover perdere il bestiame che non era possibile collocare negli alpeggi della media valle. I piani erano stati approntati già dal 1938, quando la situazione in Europa si era fatta più tesa per l’espansionismo tedesco, ma la popolazione era stata tenuta all’oscuro e fu avvisata solo all’ultimo. Alla fine della breve guerra poté rientrare, ma spesso dopo aver ceduto il bestiame non evacuabile a prezzi di svendita a commercianti opportunisti.

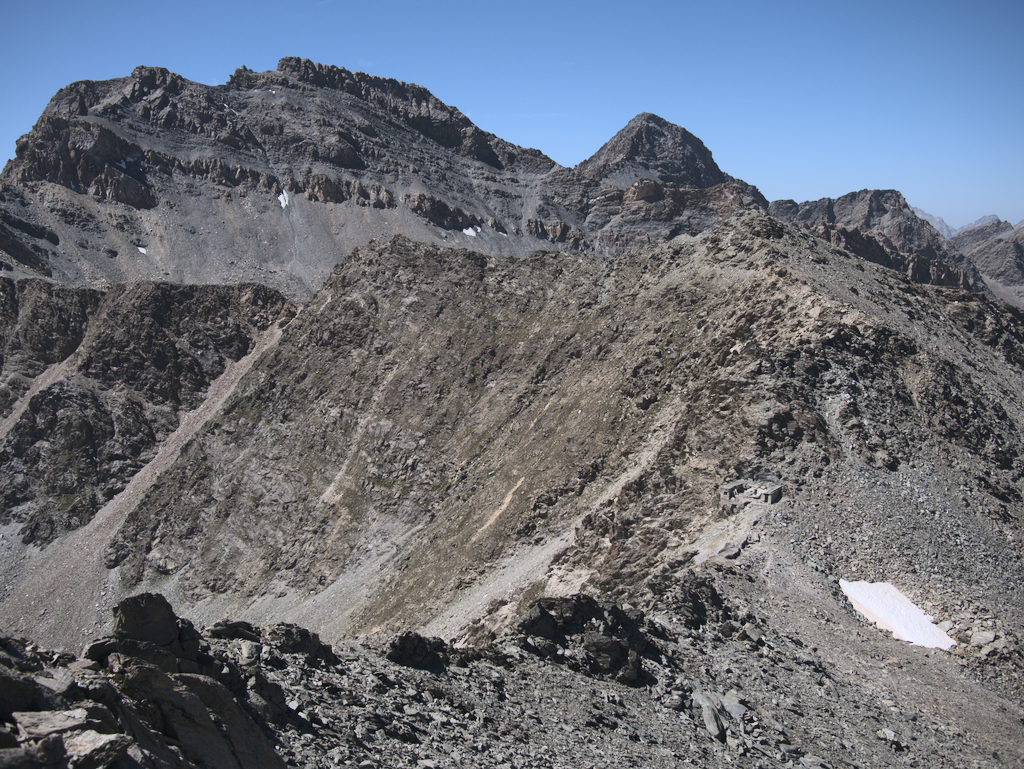

Per via delle rocce friabili che formano queste montagne, la cupola sommitale della Cima di Pienasea è il regno degli sfasciumi di piccola pezzatura, sebbene dai valloni percorsi assai meno che sul versante affacciato sulla valle principale, alquanto desolato e ostile, ma la maggior parte della camminata si snoda tra estesi prati fioriti e pascolati da vacche e pecore.

Il toponimo sea, abbastanza ubiquitario sulle Alpi Occidentali, indica una cresta rocciosa, ma è attribuito a una molteplicità di formazioni geomorfologiche, quali colli, cime, valli, laghi. Michelangelo Bruno, autore del volume sul Monviso della Guida ai Monti d’Italia, che ogni tanto si lancia in etimologie personali, attribuisce l’intero nome al dio celtico delle vette Penn (sacralità che potrebbe essere suggerita dalla presenza di petroglifi alla sua base, nel Cumbal dell’Asino), peraltro designazione di vette diffusa un po’ in tutta l’area celtica, non solo italiana, e in effetti questa è la cima più incombente sull’alta valle; in alternativa propone sia dovuto alla presenza di pini alla sua base come nel toponimo Pinasca.

Dopo un caffè con paciocco di canetto al consolidato bar di Sampeyre, selezionato per il caffè, così affollato già alle 7 che devo fare la coda al bancone, a Maddalena tralascio la chiesa parrocchiale, dove non credo di essere mai entrato nonostante il soggiorno giovanile con la famiglia: è infatti moderna e anonima, costruita tra il 1939 e il 1941, quando quella storica fu sommersa con l’omonima borgata dall’invaso idroelettrico. Fu uno dei non certo rari Filemone e Bauci della necessità strategica di rendere l’Italia meno dipendente dal carbone di importazione, nella prospettiva di una guerra con i fornitori, che sarebbe scoppiata ancor prima del completamento dei lavori.

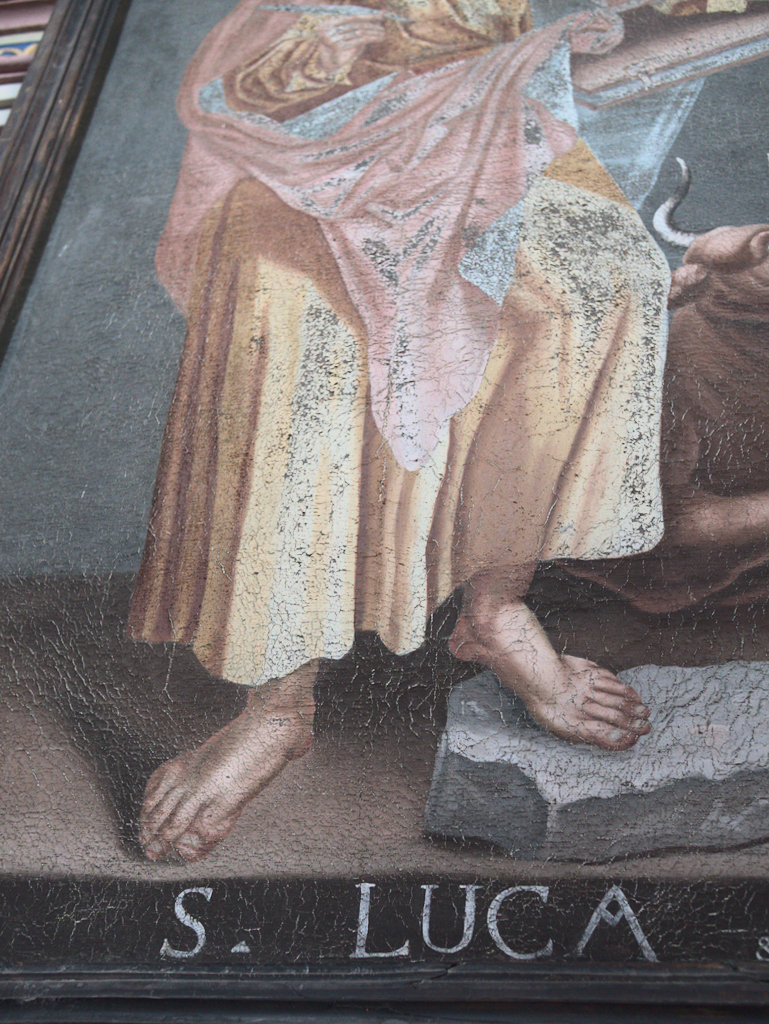

Aggirando il dehors di un locale, che ne ostacola l’accesso dal lato della piazza pedonale, entro invece in quella che dà il nome alla frazione. Un ben guidato trend su TikTok potrebbe farvi accorrere frotte di turisti fin dal Kirgizistan per farsi un selfie con l’evangelista da un piede a sei dita o quell’altro con lo stesso difetto a una mano. Sebbene i dipinti siano lì da tempo immemore (non è stato possibile datarli), la divulgazione urbi et orbi di una tale singolarità avvenne solo negli anni 1990 per opera di Marco D’Amico, un appassionato di stranezze (clipeologi si facevano chiamare costoro nella Torino dei decenni di fine secolo e avevano una loro rivista). Condusse anche delle encomiabili ricerche negli archivi per capire se qualcuno avesse registrato la ragione della bizzarria, ma senza successo, per cui ognuno può avanzare la propria ipotesi preferita: lui, confortato da ricordi degli avi raccolti tra gli abitanti, sostiene che il pittore avesse voluto immortalare un’anomalia presente in qualche abitante che gli aveva fatto da modello. Le sei dita sono una variazione genetica non rarissima: un filmato dell’Istituto Luce risalente al 1934 mostra un villaggio dell’Estremadura dove tutti gli abitanti ne sono provvisti alle mani.

Risalgo il paese tra i piccoli condomini moderni per turisti, fino alla provinciale, lungo la quale trovo un poco più a monte le paline bianche e rosse della Regione. Il cartello indica in tre ore il cammino necessario per raggiungere il colle del Lupo, 1500 m più in alto: oggi quasi tutti i tempi indicati mi parranno molto sottostimati. Leslie Stephen, il grande alpinista e intellettuale della prima generazione di britannici, indicava appunto in 500 m/h il ritmo ideale per salire senza affanni e godersi il paesaggio, ma da allora ci siamo molto rammolliti e saliamo con più calma. La mia vecchia guida, la stessa che avevo allora e porta i segni di un temporale con grandine preso tra le marmotte a monte di Genzana, ne propone invece più realisticamente quattro e un quarto.

Scendo a varcare il Varaita e poi risalgo ripidamente, anche passando per una sorta di via cava, tra prati già caldi al primo sole delle 8. Avrò un po’ di ombra tra i larici nel primo stretto vallone, sino alla conca dei pascoli, poi solleone fino alle 16.

Quasi subito mi scanso per dare strada a un signore in pantaloncini. Lasciato sulla destra il sentiero per Chianale da cui tornerò, mi inoltro appunto in una gola, in parte erbosa e in parte con bosco di larici, oltrepassando degli alpeggi diruti, qui detti grange con termine francofono per l’appartenenza dell’alta valle al Delfinato fino al 1713. I ripidi prati, quasi verticali, sono molto ingialliti: tradizionalmente questa è la stagione cruciale in cui nelle zone più aride delle Alpi Occidentali si chiede l’intercessione delle forze della natura per la preziosa pioggia, un rito oggi cristianizzato nelle processioni della Madonna della Neve. L’alta val Varaita, pur senza essere particolarmente piovosa (850 mm/anno), è certamente meno esposta alle siccità estive rispetto alle valli più meridionali, maggiormente influenzate dal clima mediterraneo e meno soggette a nebbie estive a sviluppo diurno.

Diversi proverbi di Pontechianale provano quanto il tempo meteorologico estivo fosse ritenuto importante. Proprio a proposito delle nebbie qui dicevano infatti: u serèn de nüoch/ès kumo en pum küoch (il sereno di sera dura quanto una mela cotta). Vi era certo la necessità di irrigare: A Son Bertimìw/l'aygo ay riw (A San Bartolomeo - 24 agosto - l'acqua al torrente), come testimonia anche il toponimo di lago Bagnour, con i relativi canaletti, che si possono vedere attivi in periodi piovosi. Qui però non esistono opere imponenti di deviazione a grande distanza e accumulo di acqua come nelle zone aride endoalpine. Tuttavia negli ultimi anni l’aumento della calura e l’acutizzarsi delle siccità estive, accompagnati dalla sempre più precoce scomparsa della riserva nevosa invernale alle medie quote, hanno reso più critica la situazione. Tuttavia al giorno d’oggi mancherebbe la manodopera a costo zero per costruire opere ex-novo.

Dove devo passare sul versante destro il signore si è fermato a chiacchierare con una conoscente, il cui cane viene da me a prendersi delle coccole spingendo la sua testa contro la mia inguine, tra le rimostranze della padrona per la sua sfacciataggine. Il guado non presenta difficoltà, perché nel rio scorre a malapena un filo di acqua. Continuo per radi larici, ammirando i prati sul lato opposto e lasciando sulla destra il sentiero per il col Rastel, che in discesa transita per incisioni rupestri, in parte di epoca storica e in parte simili ad altre preistoriche delle Alpi, scoperte sempre da D’Amico. Anche i militari hanno lasciato numerose incisioni sulle rocce di questo vallone, in genere nomi e date, ma non ci farò caso.

Passo nuovamente sulla sponda sinistra, dove una colata detritica è dilagata in un pianoro boscoso distruggendo ogni traccia di sentiero, per cui mi devo affidare a dei provvidenziali ometti e agli escrementi bovini per capire dove andare. Gli alberi scompaiono del tutto a un altro guado, oltre cui un cartello indica il colle Bondormir, da cui si svalica nella media valle di Bellino. Dalle sue pendici sento arrivare il suono dei campanacci delle mucche, ma non le vedo. Visto che quel colle è in un’altra direzione rispetto al mio, verifico sulla carta se devo guadare o seguire la traccia sulla mia sponda e in effetti scopro che il bivio sarà poco dopo, indicato con scritte di vernice consunte su un masso, credo le stesse che leggemmo allora.

Sono frattanto entrato in una grande conca erbosa tra monti dalla forma tozza, in parte di erba e in parte di roccia. Sulla destra ci sono i resti, meglio conservati dei precedenti, di edifici d’alpeggio, mentre tutta la conca è occupata da prato, da cui emergono alcune genziane maggiori fiorite e rinsecchite. Proseguo puntando verso la testa della conca, fino a trovare un nuovo bivio indicato anche stavolta su un masso, presso un piccolo rio che ha inciso il cono di deiezione; qui la mia via si separa dal sentiero per il colle di Fiutrusa, anch’esso militare, da cui ci si affaccia verso la piramide rocciosa del Mongioia. Nell’ambito del Vallo Alpino, i militari attrezzarono anche un sentiero tuttora riportato sulla mia carta, diretto in quota al pianoro con laghetto alla base della piramide, dove oggi sorge il bivacco Boerio e allora vi era un accampamento. Mi fermo a mangiare, bere e a spalmare la crema solare sulla pelle esposta. Scatto una foto alla parte meridionale del gruppo del Monviso, finalmente apparso nella sua interezza dalla cima alle Lobbie; l’ombra blu del controluce lascia vedere unicamente i contorni delle numerose cime, appiattendo le asperità delle pareti (Lo stesso Viso di Vallanta risulta quasi invisibile in questo momento). Solo quando sarò in alto noterò che qui vicino ci sono dei resti di un alpeggio.

Risalgo ancora direttamente il cono. Perdo la via principale in favore di una traccia di bestiame e mi accorgo dell’errore quando vedo che il cancelletto del filo è spostato rispetto alla mia direttrice. Poco più a monte il sentiero risale il pendio erboso, ora più ripido, con un’infinita serie di serrati tornanti, che mantengono regolare la pendenza, una costruzione che denuncia un’opera montanara e non di escursionisti, di gente che aveva bisogno di muoversi anche con carichi senza sforzare e non di arrivare nel minor tempo possibile alla cima di turno: i soldati, per rifornire le postazioni in vista della guerra, due volte la settimana salivano con carichi fino a 30 kg.

Osservando da qui la conca degli alpeggi sottostanti, mi pare che in origine fosse un circo glaciale dove si accumulava la neve slavinata dai monti circostanti, con un salto verso la valle principale, scavata più in profondità da un ghiacciaio con maggior forza erosiva, la consueta morfologia delle valli sospese. Al termine dell’era glaciale il torrente incise la roccia tenera a valle del circo, scavando l’infossata gola del primo tratto di salita, mentre in alto gli abbondanti detriti trascinati dall’acqua colmarono la conca, che quindi i pastori disboscarono e bonificarono per ricavare un ubertoso alpeggio, in chissà quale età, se neolitica, celtica (a Castello fu rinvenuta una necropoli di quel periodo, in occasione dei lavori della diga) o medievale, alpeggio che ancora resiste nell’era dell’abbandono nell’era post-agricola: solo i versanti esposti a nord sono occupati da ontani, mentre tutti il resto è erboso. A pian Gaveot, sulle falde del Mongioia a 2700 m, ovvero subito oltre la corona di montagne attorno a me, all’inizio del Novecento una frana portò alla luce il ceppo di un albero, mentre oggi la vegetazione arborea si arresta parecchie centinaia di metri più in basso.

Compaiono degli escrementi di pecora, quindi una zona di erba verde calpestata nei pressi di una sorgente e infine un tappeto di escrementi dal forte odore, dove evidentemente stazionano di notte. Scende a tutta birra un ragazzo con l’aria da boy-scout e uno zaino enorme, da cui spuntano dei paletti da tenda, seguito a breve giro di posta da un ragazzo e una ragazza dall’aspetto adatto ai protagonisti di una commedia romantica per adolescenti, carichi di zaini affini al precedente. Mi limito a salutarli, anche se sarei curioso di sapere dove hanno pernottato e se in alto ci sono maremmani rognosi nei pressi del sentiero, da cui alcuni cartelli all’imbocco del vallone mettevano in guardia con il solito corredo di raccomandazioni. Sento poi dal basso il borbottio di una moto da trial, forse del pastore che viene a guardare le vacche, perché ad un certo punto si ammutolisce.

Dove le pecore vanno a bere al torrente, seguo le loro tracce nella molliccia melma scalpicciata e scivolosa anziché il sentiero corretto, che passa a monte e devo recuperare più in alto su un pianoro, risalendo un ripido pendio erboso. Non so se sia davvero successo o sia un falso ricordo generato da quest’esperienza, ma mi viene in mente che pure con il papà passai di qui. Senza saperlo, in questo modo ho evitato il Passo della morte, come lo chiamavano i soldati, un punto franoso che doveva essere ripristinato con muri a secco ogni primavera. Ora l’erba si fa più magra, seppur ingentilita da non fitte ma variegate fioriture, sebbene persino i semprevivi mostrano di patire l’arsura. Poco alla volta le pietre finiscono con il prevalere, ma il sentiero resta sempre ben costruito. Vedo una prima pecora solitaria e malconcia, quindi il gregge belante sulla sinistra del pendio per il colle, lontano dal sentiero. Certo che ragionano strano queste pecore: con tutta l’erba in basso, trascorrono la mattina su questi sassi bruciati dal sole.

Dove vedo una freccia bianca con l’indicazione per il colle, prendo invece dritto per il macereto verso la cima, perché ricordo bene che nell’escursione con il papà facemmo così, non so bene in base a quale considerazione o lettura delle fantasiose carte IGC, ma il ricordo di come raggiungemmo la vetta è ancora distinto. Per la verità la mia vecchia carta (stupidamente ho dimenticato di aver acquistato la versione aggiornata due mesi fa) riporta una traccia anche in questa direzione, ma io vedrò solo del calpestio di zoccoli. Senza neppure tanto penare, se non per la ripidezza ma non per il fondo inaspettatamente solido, raggiungo la spalla a pochi metri dalla vetta. Ricordo che ci fermammo qui a pranzare, prima di andare in cima, e che restammo stupefatti da un fiore cresciuto in una fessura di roccia a oltre 3000 m. Salendo mi veniva da piangere al pensiero che lo avrei potuto trovare uguale, ma ovviamente non è così, perché la natura è perenne mutamento e successione, indifferente al nostro amore per la solidità, la certezza, ma soprattutto alla necessità di un senso rassicurante ricavabile dal mondo esterno: c’è un’altra specie sparpagliata in numerose fenditure e anche una fila di fiori all’ombra di una roccia. Aggirando alcuni spuntoni, senza difficoltà raggiungo la vetta, dove mi aspettano la modesta croce e un signore barbuto così taciturno, che inizialmente lo scambio per straniero, prima di accorgermi che saluta senza accento.

Il numero di vette visibili da qui è sterminato: oltre a quelle dei dintorni e delle valli adiacenti, si vedono ghiacciai francesi, neppure troppo offuscati dalla foschia bluastra dell’anticiclone subtropicale (neppure mi sfiora il bisogno di coprirmi). Secondo l’oracolo digitale si vede addirittura il Bianco, che potrebbe essere qualcuno dei lontani blob nevosi osservati con il binocolo. La guida sostiene invece che si veda il puntino del bivacco Bertoglio, che però non sono riuscito a individuare, nonostante il vallone della Giargiatte sia quasi frontale. Gli immediati dintorni sono molto brulli e grigi, tanto che i ruderi di cemento della caserma della Guardia si distinguono unicamente per le linee dritte contrapposte al caos dei versanti di sfasciumi del Salza e del Mongioia. In particolare il versante settentrionale della cima mi pare inattaccabile per le colate detritiche che lo ricoprono interamente. Mi domando se un giorno svilupperemo una tecnologia per affrontarlo, magari alleggerendo il nostro passo, come ad un certo punto abbiamo imparato a salire le cascate di ghiaccio che prima erano accuratamente aggirate dagli alpinisti invernali. AI miei piedi il torrione di roccia gialla del Tour Real, che si eleva da pendii di sfasciumi grigi, è illuminato quasi frontalmente, per cui la foto non viene un granchè, nonostante l’effetto speciale del polarizzatore: penso che dovrei trovarmi qui dopo le 17 per uno scatto con una luce radente che lo faccia stagliare, anche se per la verità negli ultimi anni ho smesso di andare apposta in montagna per le foto di tramonti, preferendo luna e nebbia, le mie samba e sesso, per citare un orrido tormentone che mi è toccato sentire una volta ma di cui non voglio sapere altro. Rocca Bianca poi, la parete più yosemitiana della corona di Chianale, da questo punto di vista non è proprio fotografabile, perché non la si distingue neppure, se non si sa cosa guardare e come completare la parte mancante con i ricordi. In contrapposizione, oltre la valle si elevano pendii verdi, almeno fin dove risale la vegetazione, suppongo per la solita configurazione geologica a franapoggio e reggipoggio. Questi sono tagliati dalla linea a zig zag della strada del colle dell’Agnello. Da essa giungono fin quassù i rombi delle moto: siamo soliti considerare le cime una porta verso l’altrove, ma ci isolano maggiormente dalla civiltà del brulicante frastuono dei valloni appartati, dove non siamo esposti visivamente, sonoramente e olfattivamente ai suoi cascami che salgono in montagna. Per questo preferisco camminare lì che sostare su una vetta.

Augurando buon appetito al mio collega, estraggo il fiero panino con robiola fresca di capra e pomodori, seguito da tabacchiere e albicocche di cui ho portato una congrua scorta. Come quasi sempre, ho dimenticato di portare un tovagliolo di carta, a cui supplisco con due strappi di carta igienica. Il barbuto non scende dalla cresta, dove secondo la carta corre il sentiero, ma si tiene sul macereto più a ovest, dove si muove con grande accortezza. Per curiosità vado a controllare cosa ci sia sulla cresta e mi pare che la traccia sia evidente. Nel frattempo mi accorgo che un pasto precedente ha completato il suo ciclo, per cui lascio una traccia indelebile del mio passaggio in un avvallamento sulla spalla della cima. Se il clima secco persisterà, si mummificherà come i sacrifici umani inca sulle Ande e sarà analizzata da qualche postero curioso come senz’altro capiterà a quelle lasciate da Armstrong e successori sulla luna.

Seguo quindi la traccia sulla cresta, tra scomodità varie di brecciolino e pietraie, smarrendola qua e là o senza capire proprio dove avrei dovuto passare, ma senza danni. Quando mi volto, questo versante non appare certo invitante per chi ama prati e boschi, né la sua forma tozza e sgraziata ha fascino estetico.

Non mi passa per la mente di andare a visitare la casermetta, distrutta in seguito al trattato di pace. Aveva puramente scopo difensivo e per questo non era attrezzata per generare grandi volumi di fuoco, priva com’era di sistemi di espulsione dei gas della polvere da sparo, ma quasi solo spari di moschetto. Data la posizione elevata, l’approvvigionamento idrico era critico, sebbene allora la neve fosse più abbondante e rimanesse più a lungo durante l’estate, per cui era dotata di cisterne in eternit come riserva.

Dal colle il sentiero non è certo lineare, ma si avviluppa su sé stesso alla ricerca dei passaggi meno ostici tra le colate di pietre. È molto meno costruito che quello di salita: nel primo tratto roccioso spesso non c’è neppure una traccia, ma comunque abbondanti segnavia guidano tra le pietre.

Poco a valle del colle le sento smuovere e mi accorgo che un paio di giovani stambecchi si stanno confrontando, con altri ad assistere. Mi impressiona soprattutto lo schiocco dell’urto tra le corna, come frattura nel silenzio monolitico, senza neppure il sussurro della brezza nelle orecchie per l’aria totalmente calma, davvero sorprendente in un giorno senza nebbia, in cui i rumori si possono propagare all’infinito. Resto un po’ ad ammirarli, senza poter scattare una foto o fare un video per la distanza, né certo penso a molestarli avvicinandomi con l’obiettivo puntato; se lo facessi, giustamente mi scaricherebbero addosso delle pietre per il fastidio.

Segue un lungo tratto non difficile, ma disagevole, su pietrame, dove mi tocca qualche passo in aderenza su lastroni, un fenomeno fisico a cui il mio cervello si è sempre rifiutato di credere. Trovo molto ridotto il grande nevaio che allora invece ci ingombrava la strada. Lo aggirammo finché potemmo, poiché, ignorando l’esistenza della neve trasformata, pensavamo che fosse troppo molle per reggere il nostro peso a causa del caldo agostano, fino a quando non ci facemmo coraggio a provammo a pestarlo, scoprendo che era duro come marmo e attraversabile.

Ci impiegano un po’ a comparire i primi magri e sassosi prati, ma dotati di debite fioriture. Costeggio un pianoro ricoperto di sassi, sotto cui scorre dell’acqua, che sarà freschissima, a differenza della poca che mi resta nello zaino. Oltrepassato lo sbarramento del pianoro, raggiungo una torbiera dove sono fioriti i miei primi eriofori di quest’estate, il lato fotogenico della palude, che appunto fotografo con lo sfondo del Roc della Niera, un torrione di roccia scura più massiccio che slanciato. Sempre più tra prati verdi, per una valletta ondulata raggiungo i laghi Bes nei pressi del col Longet, che mi fermo ad ammirare, approfittando della sosta per bere. Mi aspettavo le folle, mentre vedo giusto una manciata di persone. Nel paesaggio sono ricomparsi il Monviso, avvolto da un cumulo, e il Tour Real, dopo che nel lungo vallone avevo potuto ammirare solo i dintorni prossimi. Vorrei poi lasciare una firma sul libro del nuovo bivacco Olivero, ma un trentenne dalle dita dei piedi fasciate, seduto fuori in infradito, mi segue dentro fissandomi e facendomi desistere.

Con non poca pena nelle brevi risalite, raggiungo il sentiero del colle e lo imbocco in discesa. Qui scattai una foto a mio padre con il Monviso alle sue spalle e mi sarebbe piaciuto averla sulla tomba, ma la sua espressione cupa per la stanchezza mi fece preferire un ritratto di tre anni prima con lo sfondo delle Levanne, in cui compare pure lo zaino rosso che ci accompagnò dalle prime vacanze in montagna della mia fanciullezza. Il titolare della ditta di pompe funebri insisteva invece chissà perché per la foto della carta d’identità, in cui aveva l’espressione assente e i lineamenti scavati per la malattia in stato avanzato.

Per un sentiero in parte roccioso e poi per dolci prati arrivo a un lungo pianoro, occupato dal lago Bleu sul lato dove i pendii precipitano più ripidi; qui di solito si arresta la maggior parte della folla che risale questo sentiero da Chianale. Sono in effetti abbastanza stupito per l’esiguità dei presenti, ma forse nella settimana di ferragosto prevalgono i turisti residenti, che si sparpagliano tra i vari sentieri, mentre sono i turisti transumanti delle domeniche di luglio ad accalcarsi qui. Ci sarà a malapena una manciata di persone sul prato piatto dal lato dell’immissario, insieme a tre ragazze francesi in bikini che tentano di immergersi presso l’emissario. Oltre il suo guado risalgo con molta fatica il sentiero, che mi porta ad affacciarmi sul pendio di discesa. Qui compio l’unico sgarro dalla gita di quel giorno, perché vado al lago Nero, che allora saltammo, in quanto è il mio preferito di questa zona ed è un posto appartato ottimo per una merenda solitaria. A un tornante imbocco la traccia, fino a un ometto presso l’emissario. Qui mi convinco di doverlo oltrepassare e quindi ne seguo il letto sassoso fino alla conca del lago.

Tali risalite pomeridiane mi hanno confermato che sono abbastanza fuori forma, a causa di una lunga pausa estiva dalle escursioni e dal pendolarismo ciclistico, per una serie di fattori concomitanti; mi troverò perciò costretto a rinunciare al viaggio a piedi che avevo in programma durante le ferie di settembre, in favore di più tranquille gite giornaliere con possibilità di recupero, anche se per la verità detesto abbastanza i viaggi in auto e le levate antelucane, indispensabili per i lunghi giri che mi danno soddisfazione.

Non mi pare vero che ci sia dell’ombra a fianco di una parete, per cui senza indugio oltrepasso di nuovo il rio, non senza fermarmi in equilibrio sui sassi per una foto alla conca erbosa su cui troneggia il torrione dorato del Tour Real, e mi siedo al suo riparo. Avvertirò persino un po’ di fresco, per cui in un altro momento avrei indossato uno strato in più, mentre do fondo alle riserve di roba energetica e frutta. Per abitudine negli ultimi sorsi dei 2,5 l di acqua, ormai adatta a un tè, sciolgo l’integratore di potassio, sebbene oggi non abbia sudato chissà quanto. Attorno a me si aggirano lungo le sponde una signora con una fotocamera a tracolla e suo marito.

Vedo i due prendere sul lato del torrente opposto al mio di salita e li seguo, trovando un vero sentiero: all'ometto avrei dovuto puntare in alto anziché guadare. A valle il sentiero del lago Bleu si moltiplica come i pani e i pesci per l'alta frequentazione, mentre taglia con tornanti a traversi il pendio della valle principale, che non so perché sia definito vallone sulla carta. Il marito, nelle attese della fotografa dispersa nei dintorni a caccia di soggetti, si ferma a chiacchierare con i più piegati dal peso, tra chi sale gravato da attrezzature e volumetrie da campeggio; io invece con il mio modesto zaino giornaliero da 40 litri merito a malapena un saluto. Pure io fotografo molto, specie la luce radente sulla dorsale di confine, ma pure i primi cembri solitari, le lunari cime sopra il colle dell’Agnello, il tanto verde quanto valanghivo vallone di Soustra, gli epilobi alle grange diroccate dell’Antolina. I vitelli piemontesi da carne sono abbastanza in basso, poco sopra il limite del bosco. Ricordo una volta, su questo sentiero, quando dovetti frappormi a un ciclista che scendeva a razzo e dietro la curva cieca sarebbe finito contro uno di loro. Dal limite superiore del bosco il panorama scompare e smetto di fotografare, poiché il lariceto è costituito di alberi tutti uguali e abbastanza giovani e non mi ispira; il sottobosco invece da piantine anziché erba, segno che non è più pascolato. Ricordavo una sorgente, ma temevo di confondermi con altri luoghi, per cui sono molto felice quando la trovo. Bevo un litro di acqua gelida, senza che fino a Chianale arrivino stimoli urinari.

Raggiungo infine la sterrata, dove un cartello indirizza a un agriturismo che vende piatti da asporto. Stasera mi sono fatto tenere una cena da parte, in quanto disperavo di trovare posto il sabato sera della settimana di ferragosto. Passo quindi accanto all'area camper, dove, per il caldo e la sensazione di casa che trasmette questo mezzo, gente soggiorna in mutande con le porte aperte. Chianale è appunto molto affollato di gente a passeggio o seduta ai tavolini all’aperto. Mi fermo in un negozio di golosità a prendere delle composte radical-chic per la colazione di mia mamma e poi alla fontana a bere ancora. Tento di entrare nella cappella accanto al ponte di pietra, ma sono respinto da gente che traffica, mentre non mi viene proprio in mente di visitare la chiesa principale sulla sponda opposta del torrente. La prima era la parrocchiale ai tempi del Marchesato di Saluzzo, la seconda fu commissionata in stile barocco da Luigi XIV, dopo la cacciata degli ultimi riformati, e ha come elemento iconico delle colonne decorate con tralci di vite, di scuola brianzonese: effettivamente un passaggio sarebbe stato opportuno (rimedierò un’altra volta). Mentre il sole sta per sparire dietro al Roc della Niera, credo che le foto migliori siano ai tetti, in quanto il duro controluce rende difficoltose le viste della via centrale e del torrente, senza contare i fili a cavallo del Varaita che mi impegnano in esercizi da contorsionista per una posizione rasoterra in grado di escluderli dall’inquadratura.

Sul sentiero per Pontechianale telefono a casa per rassicurare e poi riprendo a fotografare il controluce, ora che il sole è tramontato ed è più semplice. Il sentiero corre sul versante opposto alla strada e da una ventina d’anni è intitolato a un medico di base di Sampeyre, precipitato in seguito a un malore mentre si accingeva a scalare il Pelvo d’Elva (La Guida, 24 agosto 2001). Il bosco è come in discesa, ma una foto stavolta la provo. Sono molto distratto dai pensieri, ma riesco a immaginare a una foto al lago, che effettivamente si materializza. Mi arrovello poi a lungo senza soluzione su come riprendere la luce del tramonto sulle pendici del Tre Chiosis, fino a quando l’agglomerato di Sellette, che pare intrigante ma non ho mai visitato, mi offre lo spunto decisivo. Penso anche che in effetti potrei farci una puntata lungo il giro dei valloni di Vallanta e Soustra; in particolare non sono più tornato nel secondo dopo il soggiorno giovanile.

Non ripeto la via di andata, ma costeggio il torrente e i campeggi, dove grigliate sono in elaborazione. In paese invece il locale con il dehors accanto all’esadattilo ha chiamato dei musicisti, come buona parte degli omologhi nella valle e pure in pianura. Il parcheggio all’imbocco del vallone di Vallanta è quasi esaurito. Mi fermo per un caffè alla tavola calda della russa, che per cena ammannisce ogni ben di dio a garganella da una tavolata di vassoi. Ovviamente anche qui nel pur risicato dehors, schiacciato tra l’edificio e la provinciale, si sta montando una tastiera, che ne occupa da sola circa metà; io fantastico che mi piacerebbe scacciare tutti e attaccare il riff di Black market dei Weather Report, se solo sapessi come si fa.

Non pago della cena vegana lasciata da parte, consumata a orari ispanici ma senza pimenton, vado dallo schifezzaio, non ancora in ferie a differenza del kebabbaro e abbastanza affollato a mezzanotte, a strafogarmi di patatine accompagnate da ketchup e maionese delle bustine (di quest’ultima detesto anche le versioni fatte in casa). Lo stereo manda classici anni ’80 e ’90, la TV muta sport estivo di serie B. Non mi ricordo se ho più pisciato dopo Pontechianale: se domani mattina ancora non sarà fluito liquido, prosciugherò le borracce riempite per il gatto alla sorgente.

Per approfondire

- Proverbi di Pontechianale, Valados Usitanos, n. 15

- G. V. Avondo - F. Bellion, Le valli Pellice e Germanasca, Cuneo 1987

- P e G. Boggia, La Valle Varaita, Cuneo 1991

- M. Bruno, Guida dei Monti d'Italia - Monte Viso - Alpi Cozie Meridionali, Milano 1987

- R. D'Amico, L'anima segreta della Val Varaita, Ivrea 2000

- A. e D. De Angelis, Con la G.A.F. al colle del Lupo, Saluzzo 2018

- R. Pellerino - D. Rossi, Le chiese di Mistà, Cuneo 2012

- N. Revelli, Il mondo dei vinti, Torino 1977

- G. V. Avondo - F. Bellion, Le valli Pellice e Germanasca, Cuneo 1987

Galleria fotografica